火卫一(Phobos,图源NASA)

火卫一(Phobos,图源NASA)

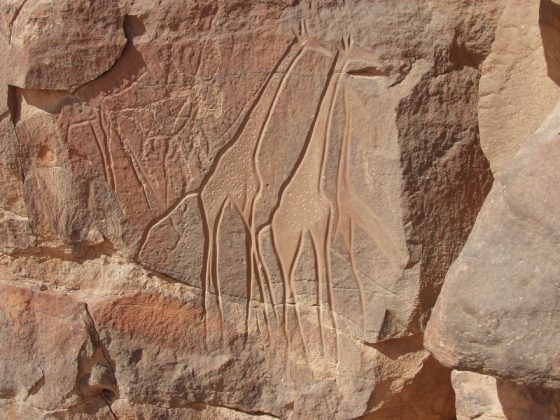

1610年7月底,伽利略用他自制的望远镜隐约看到了土星环。虽然并不确知土星两侧的模糊光斑是什么,他还是给同行们写信,以易位构词的加密方式,谨慎地锁定这一新发现的归属。信中,他把“Altissimum planetam tergeminum observavi”(拉丁语:“我看到最高那颗行星由三部分构成”)打乱重组,代之以一串天书:

Smaismrmilmepoetaleumibunenugttauiras.

收到信的人,就有开普勒。他对这条暗语反复推敲,结果是:

Salve umbistineum geminatum Martia proles.

拉丁语:致意!狂怒的双胞胎,战神火星之子。

开普勒尝试往火星方向破译,并非偶然。1610年上半年,伽利略发现了木星的四颗最大卫星。开普勒从那时就开始猜想:地球有一颗卫星,木星有四颗,那么火星介于其间,卫星应有两颗?

开普勒没能拆解伽利略的字谜,语法也有问题(umbistineum就不是个合乎语法的拉丁词汇),并且,从今天的科学认知来看,他的卫星递增猜想也没有道理。可是,冥冥之中,作为“天空立法者”,似乎他说什么,大自然就得长成这样子。1877年8月,阿萨夫·霍尔在美国海军天文台,陆续发现了火星的两颗卫星——“狂怒的双胞胎,战神火星之子”。

(开普勒把伽利略另一条暗语错解为“木星上有个红点,依数学路径移动”,大自然只好遵命,在木星表面布置了大红斑。)

过了百十来年,又出了一则定量的神预言:1726年,乔纳森·斯威夫特在《格列佛游记》中描写了飞行岛“拉普达”(对,就是宫崎骏《天空之城》的致敬式同名“拉普达”),那里的岛民科技先进,他们发现了火星有两颗卫星,分别以10小时和21.5小时的周期环绕火星运行。

火卫一和火卫二的实际公转周期分别是7.66小时和30.31小时。数量级算是对了,是吧?

所以,火卫上许多特征地形的命名,除了发现者、研究者之外,还有开普勒、斯威夫特、《格列佛游记》里的人物、景点,向这些歪打正着泄露天机的大神们致敬。

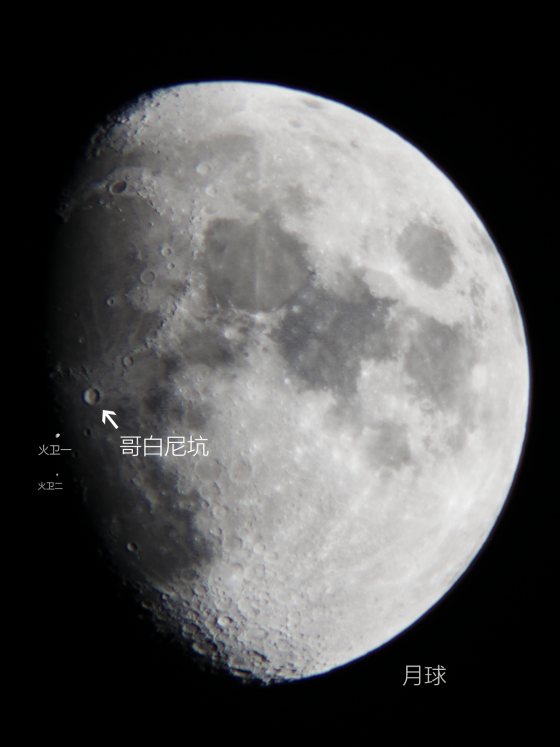

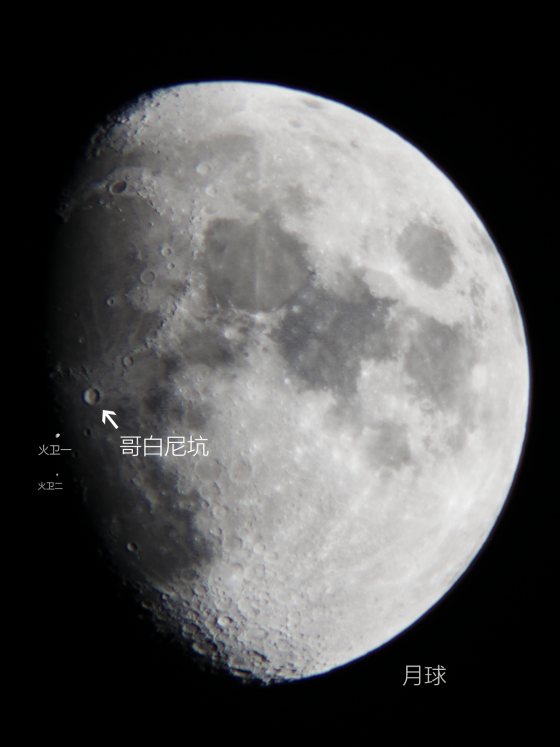

月球和两颗火卫在同一距离的大小对比

月球和两颗火卫在同一距离的大小对比

许多人听到“卫星”,会想起月球或者木星身边那四个大家伙。而这两颗火卫,却能带来严重的心理落差。它们小得可怜:火卫一平均直径22.5千米,火卫二12.4千米。给大家一个快速直观的印象:月球上的哥白尼环形山,直径就有93千米呢。它们太小太轻了,无法靠自身重力坍缩成一个球体。所以,与其说这是两颗卫星,还不如说是两座山、两块大石头。

在地球上体重70公斤的人,到了火卫一表面,会觉得自己只剩40克,真是身轻如燕。火卫二的重力更弱,它表面的逃逸速度仅有每秒5.6米。假如在这里办运动会,只能安排举重、棋牌、电竞这些斯文项目,而体操、田径之类的,一个用力过猛,运动员就消失在茫茫太空,损失太惨重了。

不仅个头奇小,这两颗卫星还非常暗淡。照到上面的太阳光,它们只能反射7%(对比:月球13%,火星15%)。

把这么小、这么暗的物体放到火星的距离上,还能被发现,真是很了不起。这里面并非全靠好运气。首先,霍尔使用的设备,是当时世界上口径最大的66厘米折射望远镜;其次,他开始观测的日子,距火星大冲(9月2日)不到一个月。霍尔发现火卫二当天(8月12日),火星到地球只有0.4个日地距离,随后几天,火星离地球越来越近,有充分的时间来核实,他看到的微弱光点是陪伴火星运动的。

火卫二(Deimos,图源NASA)

火卫二(Deimos,图源NASA)

火卫一的英文名叫做Phobos,火卫二叫Deimos。在希腊神话里,他们是战神阿瑞斯和爱神阿佛洛狄忒(罗马神话称为玛尔斯和维纳斯)所生的一对双胞胎,象征畏惧和恐怖,常常紧随其父,出现在战场上。

这两颗卫星距离火星非常非常近:火卫一的轨道半长轴只有2.76个火星半径,火卫二相对较远,但也仅有6.92个。再各自扣除一个火星半径,以得到它们相对火星表面的飞行高度,就更是在和火星跳贴面舞了。对比一下:地月之间的空间,最宽时可以并排摆下其它七大行星呢(114个火星半径)!

于是,从火星上看,两颗卫星的视觉效果,尤其火卫一,会让地球人很不习惯。

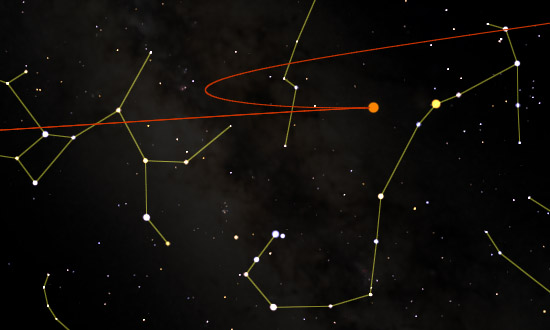

首先,火卫一自西向东的公转速度超越了火星的自转。这样,在火星上,就会看到一枚土豆从西方冉冉升起,以极易察觉的速度,在西沉的群星中逆流而上,划过长空,4小时15分钟后沉入东方地平线。每个火星日,它大约西升东落两次。

(其实我们的月球、以及太阳系的绝大多数卫星,都是从西向东公转的,只是它们跑得太慢,追不上主星的自转,所以从主星表面看起来,像是东升西落。)

火卫二稍微“正常”些,它还是东升西落的。但它也在努力向东追赶火星的自转,所以它的东升西落,在匆匆旋转的星空衬托下,显得格外悠长。每2.7个火星日,它才会出没一次。比起火卫一来,它又小又远,从火星上看,只是一颗较大较亮的星,轻易意识不到这是个“月亮”。

火卫一每0.32天完成一次朔望,火卫二则每1.26天一次。不管从那颗“月亮”来算,火星上的“月”都太短,没什么历法意义。

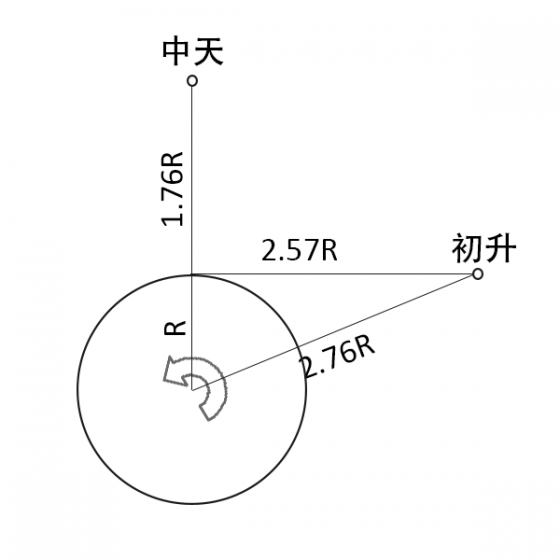

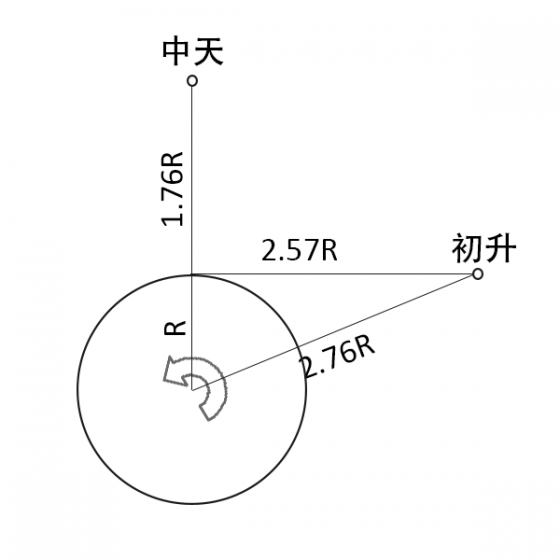

其次,和火卫的公转轨道比起来,火星的半径就不可忽略了。火卫一在(火星)地平线附近时,距离明显比它过中天时更远。动笔画一画可以求得,它在地平线附近时,距离观察者大约2.57个火星半径,而它过中天时,则只有1.76个。地平线附近的火卫一的张角(0.14°),只有它过中天时(0.2°)的70%左右,这个区别,对于火星表面观察者来说,相当明显。

相比而言,由于地月之间的极远距离,我们留意不到月球的这个视觉差异。甚至,还因为建筑的烘托,反而觉得地平线附近的月球更大些。

第三,两颗卫星在赤道面附近低飞,由于行星球面的遮掩,在火星的高纬度地区,无法看到这两颗卫星。70.4°以上的极地看不到火卫一,82.7°以上瞧不见火卫二。

最后,火卫一特别容易走进火星的巨大阴影里,这时,朝向夜面的低纬度地区,全都能看到这场“月全食”,几乎每晚都有。与之相对的是,两颗火卫的尺寸都不能完全遮挡太阳,“日全食”是不可能发生的。火卫一还能勉强称“环食”,火卫二就只能叫做“凌日”了。

由于火卫们离得近,转得快,凌日几乎每天都在火星某处上演,而对于固定一处的观察者来说,只能等每火星年两次的“食季”。每个“食季”里,可以看到大约六次火卫一、及最多一次火卫二凌日。

火卫一凌日(图源NASA)

火卫一凌日(图源NASA)

图为2013年8月20日,“好奇号”拍摄的火卫一凌日。我们“天问一号”的计划着陆地点在乌托邦平原南端,属于中低纬度,盼望它也能分享火卫凌日的奇观。

离主星极近,公转轨道极圆,所以毫无悬念地,这两颗火卫都已经被火星潮汐锁定,始终只以固定的半面朝向火星,就像我们的月球那样。但潮汐作用最终会毁掉火卫一:它正在逐渐缩小轨道,每百年朝火星下降两米。大约3千万到5千万年内,它会突破火星的洛希极限,解体化为星环,坠落火星。火卫二则被潮汐作用渐渐推远。

这两颗行星的起源尚在争议中,主要的假说有捕获、吸积和撞击。它们的低密度、低反照率等特征,很像附近小行星带里的C型、D型小行星,而它们非常规整的近圆轨道又不像是临时凑合的作品,有人认为它们最初可能是作为一个联体被捕获的,被潮汐力拆分后,各自到了现在的位置。对火卫一的热红外探测显示,它富含硅酸盐成分,和火星表面很相似,从这点看,很像是撞击的结果。也有人认为,过去可能有大量小天体环绕火星运行,甚至形成过较大的卫星,这两颗卫星是星环或卫星解体后的残留。

如果能登陆火卫,现场采集岩石土壤,相信能获得火卫起源的可靠证据。2011年11月,俄罗斯的“福布斯-土壤号”(Fobos-Grunt)原计划登陆火卫一、搜集土壤并返回。可惜这枚探测器变轨失败,最终坠毁在地球大气层。

和“福布斯-土壤号”一道坠毁的,还有我们的探测器。“萤火一号”搭车同往,不幸遇难。

匆匆十年弹指一挥,这次我们不搭车了,让“天问一号”自己飞。目前,“天问一号”在停泊轨道运行,远火点大约18个火星半径,近火点距离火星表面只有280千米(0.0826火星半径)。它走的是极地轨道,远则俯瞰火星火卫,近则穿行二者之间。除了预设的火星探测任务,它能否带来与火卫有关的惊喜,让我们拭目以待。