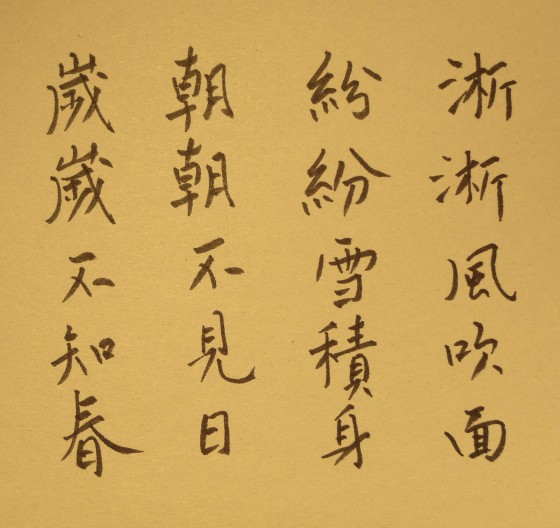

去年这个时候,和文博的一些朋友说起博物馆闪光灯太严重的问题,做了几则公益广告(之一|之二|现场劝告观众的实战),只在微博上流传,并未在现实世界的博物馆付诸实施。不料最近因为 @孔府旧藏服饰展 展厅观众用闪光灯太狠的缘故,被朋友翻出旧图并点名游街。二十四小时不到,广告被 @ 了六百多次。

虽然可以关闭 @ 通知,我还是很好奇大众的思路是怎样的,所以就任凭小黄签不停地弹出。看了看评论,基本上以“爱护文物,关闭闪光灯”出发。我为这些观众的甚高境界感到高兴,不过,他们作为博物馆礼仪的遵循者和倡导者,并不是这些广告的受众。“爱护文物、人人有责”这种口号,对于一些人有用,对于大多数人——包括我自己——都是很苍白无力的。

另外我也看到,很多给开闪的观众报以白眼的,或者冲过去教育他们别开闪的,多半会遭到恶语和白眼的回报。只能徒呼素质太低,无可奈何。素质低么?也许真有点低,不过这是现状,我们没办法一下子提升全民素质。虽然如此,对于实现“关闭闪光灯”这个小目标,还是有希望实现的。

所谓“君子喻以义,下句不敢说”,人为什么谈不拢?因为没有找到共同利益。

设计这两则广告的切入点,是考虑一下,用闪光灯的观众,他们关心的是什么?

他们关心文物么?不。

他们关心其他观众的感受么?不。

那么他们关心什么?

——关心的是照片或者“到此一游”的感觉。

那么,如果我们对他们说,使用闪光灯会对照片的质量、数量产生伤害,他们是不是愿意关闪光灯?

也许会。

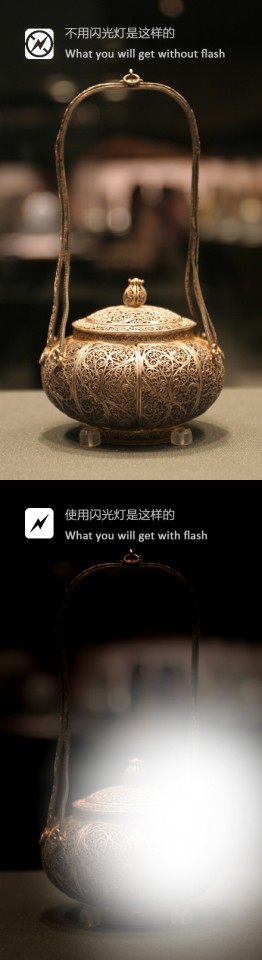

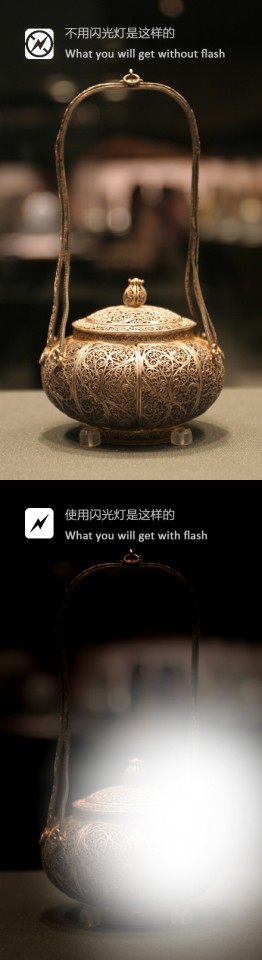

闪光灯会影响照片的质量么?会。玻璃罩子上有个大反光,本来闪光灯算是个点光源,但玻璃罩子不是完美平面,而且上头有很多指纹、掌纹、头皮纹,这样就首先会拍到一个油腻腻的大光球。闪光灯一开,照相机就会默认减少曝光时间,展品就暗下来了,被闪亮的部位一片过曝的死白,其余部位漆黑一团。闪光灯和镜头不在一个位置上,会在展品身边留下一个微有恐怖感的鬼影。闪光灯会形成顺光拍摄,使被拍物体失去立体感。

闪光灯会影响照片数量么?会。一开闪光灯,几十张过去,电池小图标就唰唰地由绿到红了。

那么,我们就可以强调这两点,给出实例,让他们从爱护自己照片的角度出发,关掉闪光灯。不用说“爱护文物”,也不用解释为什么博物馆不欢迎闪光灯,如果可以把这些广告制作成小书签,进场时发放给他们,人对免费给自己的东西总是会多看几眼的,就可以省去很多口舌。

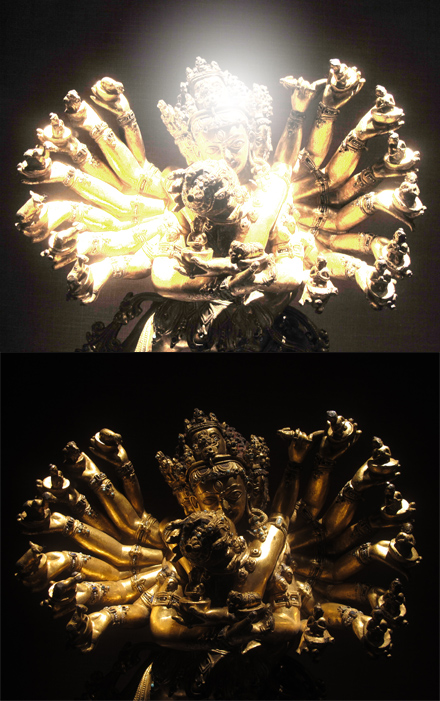

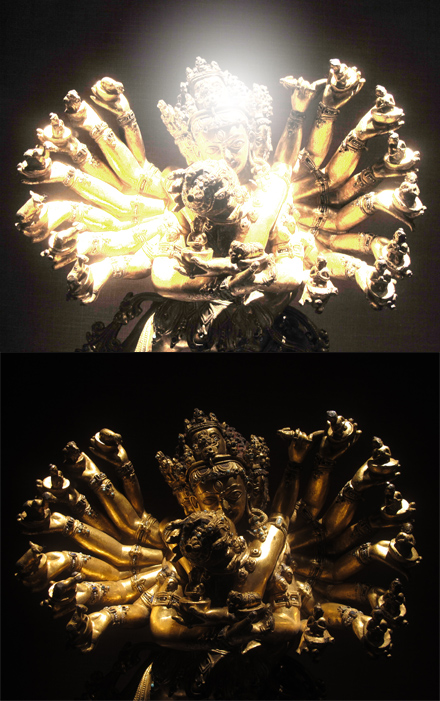

如果博物馆能够找到懂行的志愿者,时时在现场巡视,通过实战来演示关闭闪光灯对照片效果的提升,那就再好不过。我本人是能劝一个是一个,其实很多观众是摄影盲,不知道怎么关闪光灯而已,并不是存心跟博物馆做对,不用鄙视他们也不用骂他们,友好地跟他们说“用闪光灯效果很差的,看我给你拍一个”,往往立竿见影,他们会求着你帮着关闪光灯的。帮他关闪光的时候,再拉家常地说“开闪光灯对展品也不好,而且人家会笑话你的相机不专业(注意不要说笑话他不专业)”,效果更佳。这尊喜金刚的效果对比图,就是在首都博物馆佛像厅做现场劝阻的产物,他拍出了上面一张,我就给他演示下面一张,顿时他就求着我了。场面和谐,欢笑道别。

当时这位观众跟进了两个问题。

使用闪光灯的真实效果

一、不拍展品的情况下,我怎么知道现在闪光灯是开还是关(这说明他已经不愿意用开闪的相机对着展品了)?答:对着地面随意拍一张,看看是不是闪了。

二、那什么时候应该用闪光灯?答:其实什么时候都不需要闪光灯,你眼睛看到了满意的光影,一开闪光灯,光影就改变了。我还放下手中的厚卡片,摸出包里的5D Mark II来向他证明这一点,相机上根本没有闪光灯。我知道这个回答很简短粗暴,但跟他讲——刑侦现场光线过暗时,室内影楼拍全家福时(且是用柔光跳闪),和极亮的背景合影时(例如雪山)——就不是他用得着的知识了。

以上闪光灯效果均为PS获得,我本人还未敢在博物馆做实验。经@螺旋真理允许,使用了他的一张无意间开闪拍到的照片。印证了上面所预测的效果:大白球、死白、鬼影、顺光。只有“其余部分曝光不足”没有验证,现场本身就很亮,想必因为是瓷器,展方对照度没有控制。