白额高脚蛛

- 2017年07月10日

按 ‘ nature ’ 分类归档

看到这么一段描述鸟的话:

石鸡 图源鸟类网

鸟撞在我家玻璃上,不知道是什么鸟。体长在20到30cm,浅灰色羽毛,红色嘴。喉部是白色羽毛,红色眼圈,眼前和贯眼纹是黑色的。尾下腹(覆)羽白色。

根据这段文字描述作个草图,真的认不出是个什么……

问问题的人最后传上照片来了,是只石鸡(如右图)——文字描述太抓不住重点特征了……

以前还遇到过一段这样的描述:

进山就在山路边的林子里看见这一群新来的中等体形的鸟。顶冠两边灰,中间黄(也可能不是这种配色,总之是三道纵纹)。嘴颜色很正的黄色。喉,颈至肩灰色,胸棕红色,下腹灰白色。背部上部的三角区域是棕底上布满黑,黄的点,很漂亮,往下的在翅羽中间一直到尾部的区域则是浅黄色的一道大纵纹。最主要的特征,是初级,次级飞羽是显眼的黑黄相间。 集大群,在林中地上食掉落的树籽,记得好像是本槐的树籽。

燕雀 图源鸟类百科

虽然看着很毛糙,上面这个图画得还是很走心的。起码,嘴形短厚,是根据“吃树籽”的描述来推测的。

我建议他去查查“鹀属”、“燕雀”、“金翅雀”、“黄雀”等词条,尤其要留意一下燕雀。结果他说,燕雀(右图)正是他看到的鸟。

先说说这个月见到的新鸟:白骨顶,从北方飞来越冬的。岸上的妈妈对孩子说:看,鸭鸭,黑——色的鸭鸭。妈妈教孩子说话没问题的,我们自己可以知道它属于秧鸡科,再往上归类则是鹤形目。

“白骨顶”这名字听起来略恐怖,它还有个名字叫“骨顶鸡”(秧鸡的鸡,并不是鸡),意思是长着骨顶的“鸡”。说是“骨顶”,其实是上嘴基延伸上去的一块特化的皮,称为“额甲”。英语里有个短语“as bald as a coot”(秃得像个骨顶鸡),最迟从1430年就出现这个说法了。

这个场面容易让人以为是大鸟看护着小鸟玩耍,其实它们不是一家。上面那只是鹊鸲,下面是白鹡鸰(嗯,这俩应该是一家)。

躲在河沿栏柱后面,近距离拍到灰鹡鸰。虽然叫“灰鹡鸰”,它最惹眼的颜色还是黄,但已经有更黄的黄鹡鸰和黄头鹡鸰了,它还是守着灰鹡鸰这个名字吧。

楼上邻居家晾晒的腊肉吸引了大批红头长尾山雀的注意,每天唧唧喳喳地来聚餐一次。这次撞到了大运,鸟群里还混着一只棕脸鹟莺,一只绿背山雀和一只栗耳凤鹛。

大约划出池鹭的活动范围之后,再找到它们就很容易,尤其最近湿地公园的水边植物都被园林工人砍光了,透过稀疏的遮蔽就能近距离看到它们。

成都这里还是比较暖和,按说,池鹭在这个季节,分布范围理应更加靠南一些。如果耐心等等,或许能等到它们换上婚羽,头颈变红的时候,那时就更好看了。

一只八哥忽然停落在我身边两三米远的地方,给我拍到了它帅气的一瞥。

这一边,小鸊鷉褪去了婚羽,表示“今年先这样,不想再生了”。那一边的一家,还是带大了一个孩子,仅此一个。

向来犯者发动冲击的小鸊鷉。它身后有六个水花尚未落入水中,这就是它踏水冲锋的速度,那一瞬间是极快的。再放大一下局部,看看它认真的表情。

朋友发来一张微信上的图片,让我分析其真实性。图片的配词说:

大理鸡足山的楞严塔佛光,太阳把塔的倒影投射在云中,佛光出现了半分钟,被大理大学鲍老师拍到,机缘巧合,鬼斧神工。殊胜吉祥。

起初我认为一定是作弊了的,因为“佛光”这种光学现象发生时,人位于太阳和“佛光”之间,如果图中的“佛光”需仰视才见,那么太阳只好在身后脚下,这是不可能的啊。

就算我们允许太阳出现在身后脚下,由于太阳光形成的影子是个逐渐收缩的锥形,“投向云中”的影子只可能比塔小,塔会完全遮挡影子,地面上根本无法看到影子包着塔的效果。

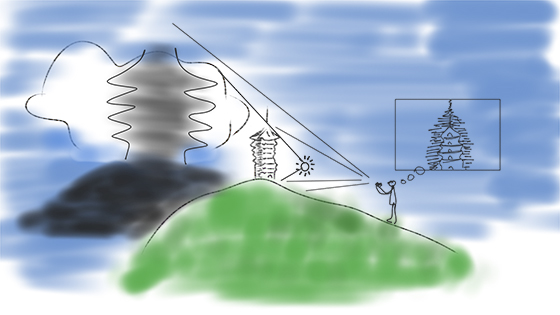

如果想看到比塔远而大的影子,除非像下图一样布光:小光源放在塔和人之间。太阳不是小光源,也没法放到这里来。

但本着谨慎的态度,我又想:万一,只是叙述者随口使用了“佛光”这个词呢?

心里抛开“佛光”的概念和叙述者的一切抒情描写,不偏不倚地再看看这张图片,就明白了:各主体的位置其实是:太阳-塔-云雾-摄影师(原叙述以为是太阳-摄影师-塔-云雾)。太阳在塔后,从高处照下来,塔的影子投到近处的云雾上。影子距人比塔近,看起来就能包着塔。至于“佛光”,则是普通的日华。

这样也能解释塔身的逆光阴暗效果,因为太阳在塔后啊。

楞严塔高四十多米,相当于普通居民楼的十三层,在海拔三千多米的鸡足山顶,楞严塔和地面人群之间有云雾是很正常的。

所以图片没作弊——或者说,运气很好的话可以不通过作弊来获得。只是描述这个景观的人,对光影的形成原理存在误解罢了。

“超级月亮”

和2013年6月23日的“超级月亮”大小对比

和2011年12月10日的“一般月亮”大小对比

严格地说应该是“超级满月”(月球每个月都会过一次近地点,未必是个满月而已),其实“超级”也只是个休闲称呼啦,多大算大呢?

虽然被称作“超级”,它在天上孤零零的,没有参照物,已经感觉不到大了。但可以和过去的月亮比一下。22:40,赶在云上来之前,突破了34’,超过了2013年6月23日的视直径(33’45″,图二)。再放个一般的满月大小(图三),对比一下。

虽然网上吹得神乎其神,说下一次要等到2034年,其实超级满月并不稀奇,上个月(10月17日凌晨)刚刚发生过一次,下个月(12月14日)还会再有一次,都是视直径超过33’的。所谓“等到2034年”,指的是“如果想突破这次的大小,要等到2034年”。今年之后,下一次“超级满月”是2018年1月2日,和这次的大小几无区别。

比超级满月更珍稀的是超级新月,就是说,月亮超级大,而且在最不该看到的时候看到它!2009年7月22日长江流域日全食时,就是超级新月,估计许多人这辈子再也见不着这样的黑色大月亮,而我侥幸见到了。

炎炎烈日下,只须守着一个小水洼,自会有各种小鸟一一送到眼前。不少小鸟被太阳赶到小水洼来做spa,不过,这只棕背伯劳一现身,水洼立刻就静悄悄了。话说,这还是我第一次看到伯劳呢。

“西洲在何处?两桨桥头渡。日暮伯劳飞,风吹乌臼树。”这穷凶极恶的自带眼罩的小屠夫,也是小情诗的配角呢。

棕背伯劳飞走后,鸟儿们又恢复了动静。不一会儿,又来了一只金翅雀幼鸟。

中秋节,公园人气爆棚,鸟儿们不太敢来小水洼了。只有白鹡鸰,胆子既大又小的,在水里趟来趟去。

再说说大“水洼”,池塘旁的临水树丛下,一只池鹭拿小棍引诱小鱼,小棍换了好几根。这个公园的观鸟指南上标有池鹭,而真正被我看到,这也是第一次。等到它换上婚羽,会更好看的,希望将来能再次见到它。