天文界最近的大热点,莫过于“鸽王”——詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope, JWST)——终于迎来了飞向太空的准确日子,2021年12月22日(这次是真的吗)。这架太空望远镜于1996年立项时,目标是2007年上天。然而它命运多舛,经历了不断的拖延、追加经费、乃至几乎流产等一系列折腾,活活拖了14年。现在它(好像)真要出发了,怎不令人心潮澎湃?

为什么詹姆斯·韦伯望远镜如此能鸽呢?它去太空做什么?我们来聊聊。

詹姆斯·韦伯 先说说“詹姆斯·韦伯”这个名字。詹姆斯·韦伯(James Webb)是NASA的第二任局长。他主持过的最著名的项目,就是“阿波罗”登月计划。他在任期间,NASA完成了不下75次发射,其中有美国最初的太空环境研究、载人航天和行星际探索任务。

为了表述方便,下文提到“韦伯望远镜”、“韦伯”、“望远镜”或其他足以识别身份的名称时,指的都是本文的主角,詹姆斯·韦伯太空望远镜。

为什么韦伯望远镜成了“鸽王”?暂且按下不表,我们先说说它上天去做什么。了解它的任务和工作方法之后,这个问题也就有了答案。

韦伯望远镜最初的名字是“下一代太空望远镜”(Next Generation Space Telescope),“下一代”是相对哈勃太空望远镜而言的。它的官方定位是哈勃继任者,主要任务是要比哈勃看到更深更远的宇宙深空,追溯宇宙在132亿年以前、刚刚形成初代恒星和星系时的婴儿期相貌。它的观测结果,将为宇宙的早期演化史提供重要数据。

光的传播需要时间。我们看到的总是1纳秒前的屏幕、1秒前的月亮、500秒前的太阳、102个月前的天狼星、1340年前的猎户座大星云、250万年前的仙女座大星系。视线越远,看到的景象就越古老。所以,韦伯望远镜的原理很“简单”:使劲往远处看就是了。

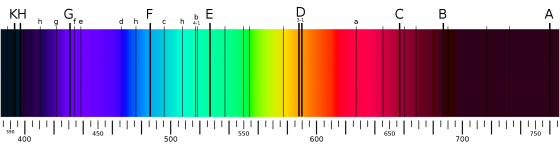

可是,宇宙空间在不断地膨胀。初代恒星的星光,出发时还是紫外线和可见光,百亿年后到达地球时,已经被宇宙膨胀抻成了橙红色光和红外线。当研究近处孕育的新恒星时,能从星云尘埃中跑出来报信的,也是波长较长、衍射能力较强的红外线。所以,韦伯在0.6~28微米的波段工作,对应的色彩是橙至红外。

可见光和红外线波段的观测对比,红外线能“透过”星云照射出来 我们眉头一皱,发现事情不那么简单了。

地球大气层对于红外线只能做到半透明,还不是信号变弱的问题,而是几个波段根本不予放行。从时空尽头远道而来的红外线,本已奄奄一息,经过大气过滤后,更是缺斤少两。另外,凡有热处就有红外辐射,温暖的地球大气,本身就是巨大的红外干扰源。因而,在地面上无法研究宇宙最深处传来的红外线。那些强大的地面望远镜,如中国“天眼”FAST、甚大天线阵VLA,在建的欧洲极大望远镜E-ELT,都不适合做这方面的研究。

地球大气层在各波长的透光率 怎么办?浮出大气层,到太空中去!哈勃望远镜的轨道够不够?不但不够而且很不合适。哈勃在540公里的高度绕地飞行,这里依然有稀薄的大气,并且无法逃避红外烘烤——当飞到白昼区时,如果扭头不看太阳,就躲不开地球那张明晃晃的大脸——被照亮的望远镜本身也会制造红外辐射干扰。哈勃不太在意这个,是因为它主要工作在紫外和可见光波段。

所以,韦伯望远镜的最终选址,是日地拉格朗日点L2 。如果读者不熟悉这个词,只需要知道它是个有趣的位置:在这里的小天体,比地球离太阳远,却能和地球以相同周期绕日公转。L2处于地球轨道外围,距地150万公里(地月距离的4倍)。这里没有大气,并且太阳、地球、月球这些干扰源都在同一方向,只要把这个方向挡住,就能够心无旁骛地静听宇宙深处传来的第一声婴啼。

飘荡在L2的韦伯望远镜效果图,太阳、地球、月球永远被遮挡在同一方向 确切地说,韦伯望远镜并非固定在L2上,而是围着L2画圈飘荡(原理不重要,在此不赘)。为了把各个可能角度的阳光遮挡严实,韦伯望远镜配备了一个巨型遮光罩。它大致是个菱形大风筝形状,长径21米,短径14米,面积堪比一个网球场。这个遮光罩共有五层镀铝(前两层掺杂硅)的聚酰亚胺膜,每层膜薄如办公用的透明胶带,并且互相分离。

多层分离是有道理的:假如只有一层,不论它有多厚,即使镀上反光材料,阳面的残留热量还是会传导到阴面,变成红外干扰。而在多层膜之间,热量只能通过辐射传递,最终呈指数衰减。测试数据表明,遮光罩的阳面接受300千瓦的辐射功率时,阴面只有23毫瓦的输出。这样的性能,足以让望远镜稳在-220℃以下安心工作。

遮光罩的等尺寸测试件 观测点选好了,太阳光挡上了。解决了信号干扰问题,还有其他问题等着。

作为“下一代”望远镜,韦伯看到的图像要和哈勃一样锐利,但它看的是波长更长的红外线,所以它需要一个更大的镜面才能胜任。想想那些射电望远镜或镜阵,个个都是巨锅,正因为它们侦测的波长更长。

韦伯望远镜有一个直径6.5米的主镜,相比之下,哈勃的主镜直径只有2.4米。韦伯的主镜面积25.4平方米,是哈勃的6.25倍。这面巨镜的性能相当卓越:在2微米的红外波段,韦伯的分辨力可达0.1角秒,相当于站在80公里外看一个乒乓球。它能看到比哈勃观测极限还要暗几十倍的天体,是人类肉眼观测极限的100亿倍。

韦伯望远镜的舱内折叠状态 有趣的是,韦伯的大镜子竟然比哈勃的还要轻(625公斤:1000公斤)。这里又有高科技了:韦伯的镜板是金属铍,而哈勃用的是玻璃。铍是第四号元素,密度只有水的1.85倍。它够轻,够硬,在望远镜所在的极冷环境下,形状比玻璃的还稳定。美中不足是它颜色灰暗,反射率不佳,所以人们在铍镜面上镀了一层0.1微米厚的金,世界重归完美。

最后,我们该如何把直径6.5米的主镜面、外加一个网球场大小的遮光罩送上太空呢?只有层层折叠后塞进火箭,到了太空再展开。韦伯的主镜不是铍板一块,而是由18面正六边形小镜拼接成的。为了使展开后的主镜精准对焦,每块小镜的微调系统要求5纳米的步进精度。展开遮光罩是个更加复杂的任务,需要大约7000个零件协同工作,才能把5层薄膜展开、铺平、绷紧、隔离。

回顾一下,到此为止,目标→问题→解决方案依次是:

回溯时间、观测深空天体→宇宙膨胀使信号变成红外线→那就观测红外线→①地面上无法观测→去拉格朗日点,加遮光罩→②波长太长→加大镜面→镜面太重→用金属铍→铍颜色太灰→镀金→③个头太大→分块折叠、上天展开。

页面: 1 2