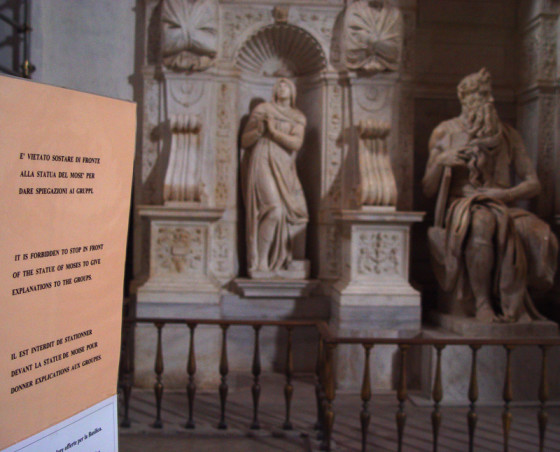

两个字概括博物馆规范

- 2016年04月24日

从程序员的视角来概括博物馆规范,就是两个字:“读”和“写”。

“读”是个接收信息的操作,不对博物馆做出改变。“写”是个输出信息的操作,会改变博物馆的环境乃至展品本身。

看馆是个读操作。开闪光、奔跑喧闹、乃至于偷窃、捣毁,都是写操作。

对于读操作,博物馆不应反感,或者应该鼓励。博物馆规范、限制、禁止甚至报警的,是写操作。

远到国博闪光灯事件,近到“跑男”进杭州博物馆事件,都是因为这些行为制造了强光、噪音、撞击的风险,是在“写”博物馆,所以引起人们的隐忧和争论。

而国博陈副官说“在博物馆拍照都很傻”,引起博物馆众多爱好者集体呛声,是因为陈副官批评了实应鼓励的“读”。

有些“读”,产生了令人不适的“写”,例如一个人抚展柜而盘桓,长期近距离霸占一个展柜摄影或临摹写生,快门声过于响亮密集,在方寸之地支起三脚架,侵占四五个人的空间,等等。

所以博物馆规范并不难记,不需要特别心虚地逐条查阅可以做什么不能做什么。牢记“读”和“写”的区别,时时问问自己:“我现在是在读还是在写?”就基本上可以做到“随心所欲不逾矩”了。

其实,“走进博物馆”也是个“写”,但如果没有它,则无法鼓励“读”,所以对这个行为并不禁止,但有规范或者限制。比如说:走进博物馆,可以,跑进,就不行。