博物馆摄影系列——手机摄影初探

- 2016年05月17日

初来地球,自拍一张

青铜小立人·金沙博物馆·联想乐檬K32拍摄

其实,第一次听说要写手机摄影指南的时候,我是拒绝的。因为,你不能让我写,我就马上去写。第一我要试一下,因为我不愿意拍完了以后再加一些特技上去,照片duang一下,很酷、很炫,这样观众出来一定会骂我,根本没有这样的照片,就证明上面那个是假的。后来我也经过证实他们确实是后期的。我自己试拍了大概一个月左右,感觉还不错。后来我在拍的时候也要求他们不要加特技,因为我要让观众看到,我拍完之后是这个样子,你们拍完之后也会是这个样子!

严谨性免责声明:手机型号五花八门,软件更新目不暇接。为了行文流畅,此文中的各种叙述和论断,除非特别指明,请读者自行添加“大多数”、“几乎都”、“基本上”、“至少我用过的是如此”、“至少最新版本是这样”、“手机自带的基础摄影软件”之类的短语,何者适用即用何者。

这篇文章分为两大块:先是理论,探讨手机的摄影设备,后是实践,根据手机的设备特点,结合博物馆的环境,谈谈在博物馆里该怎么拍照片。

马家窑文化·对鸟纹彩陶壶·联想乐檬K32拍摄

手机的摄影设备

如果你感觉自己还是摄影新手,建议先阅读《博物馆摄影系列》。在那里叙述过的摄影原理,对于手机依旧适用。

然而,原理上适用的,实际操作时却未必摸得到。在《了解你的相机》一章末尾总结的七个步骤,到了iPhone这里,白平衡/色温、感光度、光圈、快门都不由我,只剩下三步:

- 睁开眼睛(摸出手机)。

- 评估一下博物馆的布光,和展品反差大不大?(曝光补偿)

评估一下展品的照明光源,是不是颜色古怪?(白平衡/色温)评估一下展品附近的亮度,自己需要多敏感的视网膜?(感光度)根据这个视网膜的质量,需要瞳孔放多大,才能进来足够多的光?(光圈)需要在视网膜上累积多久的光线,才能看得足够清楚,又不至于拉丝重叠?(快门)- 需要看清楚近处的这个碗边,还是远处的那个碗边?(焦距)

安卓手机还算比较开恩,把白平衡/色温和感光度留给我来控制。

从手机设计制造的角度来考虑,这些步骤被省略,则显得十分合理。下面我来详细解说一下。

手机的光圈值不可改变,比如iPhone 6s的光圈值固定在2.2,生写在技术指标里。光圈值既然是个固定的数,面对一定的光强,快门也没有可选择的余地。于是,手机能给我们的些许自由,无非是在它决策的基础上做做加减曝光的微调。

我们知道,除了进光量之外,光圈还用来控制景深。虽然大多数手机的光圈值都在2.0附近(此乃大光圈),在手机摄影时,却不能奢望所谓“焦内如钢刀般锐利,焦外如奶油般化开”的浅景深。手机镜头的焦距太短(4mm左右),对它来说,博物馆展柜里的物体都算远景,难以拍出虚实不一的效果。

下面三张照片,是分别用单反+50mm定焦、厚卡片(焦距12mm)和iPhone(焦距4mm)拍的。为了和iPhone的固定光圈公平对比,单反和厚卡片的光圈都设为2.2,拍摄距离都是半米(展柜典型值)。可以看到,手机片儿根本体验不到远近虚实的空间感。

F2.2 – Canon 5D Mark II

F2.2 – Canon G16

F2.2 – Apple iPhone 6s

小结一下:手机摄像头是个玩不出虚实花样的固定大光圈。它拍的片儿,和我们用单只眼睛看世界的效果类似,十分平庸。

接下来说感光度:回顾《了解你的相机》对感光度的概括:低感光度暗淡而画面干净,高感光度明亮却噪点多多。包括高端相机在内,各厂家对高感下的降噪能力没有统一标准。

iPhone的感光度由手机自定,安卓手机倒是还能人为设置一下。对于这个没有通行标准的参数,自己手机在高感下表现如何,了解一下没坏处。我的联想乐檬到了ISO-1600时,画面上的暗色调部分密布着彩色噪点,所以我会尽量避免使用这一档。

“可是,”手机撇撇嘴说,“你既然选我来拍照片,再在意画质就纯属矫情。”

无言以对。也许这是iPhone根本不提供感光度选项的原因:反正拍着玩的。

白平衡/色温:iPhone没有色温选项,拍完照片再编辑自调。安卓手机可以选色温,和纯相机区别不大,如果拍照时没选对,事后也可以再调。

小结一下:在手机的使用语境里,本来比较重要的感光度降为次要指标。色温反正能后期调整,自动手动都无所谓。

至此,我们比较了手机和专业/半专业相机的技术差别,列个表。

| 相机 | 手机 | |

|---|---|---|

| 光圈 | 可手动调整 | 固定的大光圈 |

| 光圈对景深的影响 | 明显 | 不明显,难以虚化背景 |

| 快门 | 可手动调整 | 内定 |

| 感光度 | 可手动调整 | 有的可手动调整 |

| 白平衡/色温 | 可手动调整 | 有的可手动调整 |

| 曝光补偿 | 可手动调整 | 可手动调整 |

博物馆手机摄影技巧

在提出任何摄影建议之前,请读者老爷们先做两件事:一、关闪光灯。二、关快门声。这两件事做完,我们就进入了只读模式,成了行为优美的博物馆观众。并且,关闪光灯不仅是为了爱护文物和不扰民,它对照片质量至关重要。

闪光灯选项能在手机摄影界面上直接看到,iPhone和安卓手机都是如此。安卓手机的快门声选项则稍微隐蔽一些(和安卓手机的静音状态无关)。我在下面截图里示范它们的图标长相了。要确保它们被打上斜线。

iPhone侧面的静音拨片可以关掉快门声。

在博物馆关闭闪光灯

在博物馆关闭快门声

在《为什么要拍博物馆》一章我们说过三个渐进的目标:把展品拍清楚、拍得美、拍出故事来。其中,“拍得美”和“拍出故事来”这两个目标,和用手机还是纯相机的关系不大,《博物馆摄影系列》的多数章节——包括后期技巧——依然适用。所以在这篇文里,我们只说说怎么拍清楚。

马家窑文化·舞蹈纹彩陶盆(复)·联想乐檬K32拍摄

画质、照片尺寸之类的必要设置,我这里不多说。有一个没把“伤画质”写在脸上的项目,我提一下,就是“零秒快拍(Zero Shutter Lag, ZSL)”。这个选项为抢时间抓拍而设计,却以牺牲画质为代价。这个设置,究竟是只在锁屏界面启动相机时起作用还是全程起作用,我并未调查。谨慎起见,建议在博物馆摄影时关掉。

和纯相机比起来,手机摄影有三个极具特色风味的困难因素:抖动、反光、视野,下面逐一讨论。《挑战黑暗和反光》一章里出现过的内容,就不再重复。

抖动:纯相机拿在手里也会抖,然而,手机比纯相机轻得多。根据牛顿第二定律,质量越小的物体,其惯性越容易被克服。说人话就是:手机比纯相机哆嗦得更狠。另外,用指尖去点触屏上的“拍摄”键时,无论多么轻柔,对手机都是往前轻轻一推。

通过增加手上的负重,我们可以减缓手的抖动,例如用小手指勾住个小袋子,里面装点压秤的东西。要注意这个小袋子不要有长挂绳,否则刚解决掉抖动问题,又增加了一个单摆。如果挂绳确实长,就在手上多绕几圈。

这个配重,一瓶水的重量就行了,别弄得跟沙袋似的。万一引起肱二头肌的注意,恐怕胳膊会抖得更厉害。

点“拍摄”键的动作对手机的扰动,有两个解决办法:一个办法是在耳机插孔插快门线,就是自拍杆上那根。自拍杆上的好像拆不下来,有单卖的。iPhone耳机的音量+键也能触发一次拍摄。市面上有卖蓝牙快门的,也可以避免手指去捣屏幕。如果没有这些先进设备,另一个办法是定时,把手机设为点“拍摄”键后两三秒拍摄。两三秒后,手机已经稳住了。

反光:不像纯相机大多是黑色,很多手机外壳披金戴银,自己明晃晃的,很容易看到展柜上的影子。还有些小姑娘喜欢在手机背面贴亮片儿,再加上指甲油什么的,更是闪得眼都花了。所以这些在博物馆摄影时都不该有,或者,就买个进馆专用的黑色手机套,把手机背面遮起来。

视野:手机摄像头算是个广角镜头,而不善于拍摄局部细节。手机摄像头的拉近推远、视野放大缩小,不是光学上的改变,而是由图像处理软件完成的,所谓“数码变焦”是也。当你把展品局部放大时,它并没有看到更细节的东西,只是把大图里的那个区域放大充满屏幕。所以,这种“放大”完全就是在糊弄事儿。为了得到真正的细节,你需要把手机尽可能地靠近展柜,如果馆方不禁止,贴到展柜上都行(还可以防止手抖和反光)。当然,如果不慎摸到展柜的话,事后别忘了擦干净。

但有一点要注意,当手机摄像头靠展品太近时,拍出来的照片会有畸变,就是大家恨得牙痒的烧饼脸效应。细节和畸变的权衡,就需要读者自己把握了。

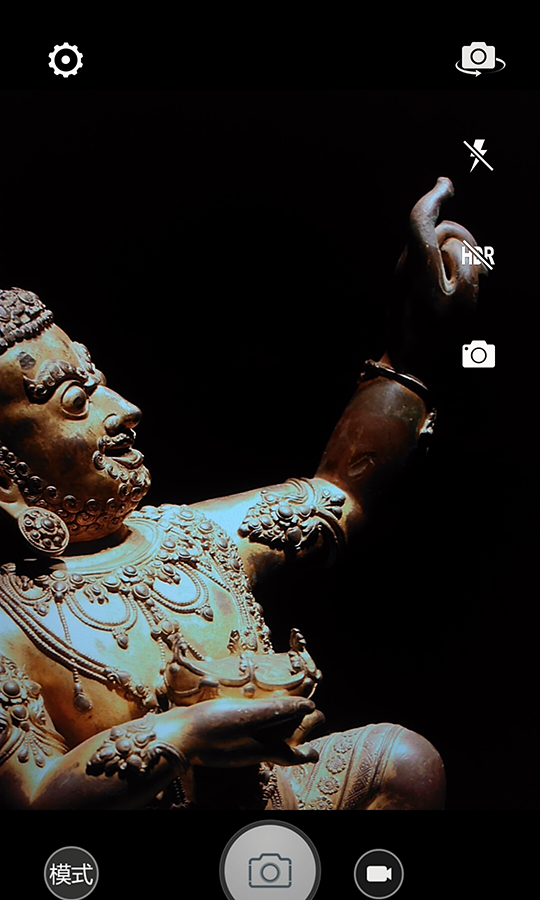

哦,这华丽丽的星光啊!

大汶口文化·红陶兽形壶·联想乐檬K32拍摄

再说两个关于明暗的话题,一是曝光补偿,二是“HDR”。

曝光补偿的话题,在早先的《细说曝光补偿》里已经详解过。这里又提它,因为我觉得,好不容易找到一处手机做得更好的地方,不晒真是可惜。

面对博物馆的光线环境,很多拿着单反的摄影爱好者,在试拍一两张之前,可能都不太有把握该加减多少。而在手机这里,所见即所得,可预见性相当好,测光和加减曝光都相当便捷。杰出代表是iPhone:点击屏幕对焦测光之后,屏幕上会出一个方框和一个小太阳,手指头往下拽小太阳就是减曝光,往上拽就是加。安卓手机用菜单来选,不如苹果快捷,但对照片效果的预见性还是能保证的。

然后谈谈HDR。前面几个操作截图上,大家可能也留意到了这个选项。在iPhone和安卓手机上,HDR现在都位于主界面。这个词是High Dynamic Range的缩写,汉语字面意思是“高动态范围”,嗯,依旧是个不好懂的词。简单粗暴地说,就是把图片的亮处压暗,暗处加亮,从另一种思路来解决“曝光补偿”想要解决的问题。

曝光补偿:图片整体加亮或减暗,只求被摄主体曝光正确。

HDR:图片各局部曝光各有升降,凡在视野里的都能露个脸。

那么,博物馆摄影该不该用HDR?这个问题不能轻易回答“是”或“否”,要从技术和审美两个方向来考虑:

技术上,先来了解一下HDR的实现原理。虽然你最后只看到一张照片,但HDR模式拍了至少三张:一张正常,一张减曝,一张加曝。然后手机综合分析几张图,如果看到“正常”照片里有过曝的部分,就从减曝片儿里把这部分合成进来;如果看到过暗的,则从加曝片儿里借。

这三张图不是同时拍的,就带来一个技术问题:如果画面里有运动物体,合成时就会出现“鬼影”。博物馆里的展品倒是不动,可是摄影师的手会抖。当然啦,手抖这种整体位移,HDR的图像处理还是能应对自如,然而强迫症患者会觉得不完美。

审美上来说,曝光补偿为被摄主体带来的纯粹感,在HDR这里,就消失了,因为无用的背景也被看到了。即使只是展品自身,我们特别想强调的光影对比——例如右边这种效果——在HDR模式下就不好弄。

然而,博物馆的展台灯光有很不理想的。同一件展品上的两个部位,你想让它们都出现在画面里。如果一处被照得晃眼,一处隐没在阴影里,那么HDR就是救星了。

比较一下实拍的两幅照片。陶寺文化的一件彩绘陶盆,在金沙遗址博物馆展出。现场布光照亮了陶盆的上半部,而下半部沉浸在阴影里——这是测试HDR效果的理想布光。第一张照片用减曝光拍摄陶盆的上半部,忽略黑暗的展厅和陶盆下半部。第二张开启了HDR,好消息是陶盆下半部亮了起来,坏消息是略毁注意力的展厅也被看清楚了。

陶寺文化·彩绘陶盆·使用减曝光拍摄

陶寺文化·彩绘陶盆·使用HDR拍摄

总结一下:

- 关闭闪光灯,关闭手机模拟的快门声。

- 画质:当心“零秒快拍”(ZSL)功能悄悄损画质。

- 对焦:点“拍摄”前别忘了对焦。

- 防抖:在手上增加配重,使用耳机插孔快门线或蓝牙遥控。

- 消反光:黑色手机套,不要染指甲,不要给手机加亮片装饰。

- 视野:不要用手机的拉近功能,而是努力靠近展柜,但注意大脸效应的畸变。

- 曝光补偿:力争展品本身不过曝、不欠曝。忽略背景。

- HDR:若展品自己明暗对比并无美感,并且隐藏了有益内容,应使用HDR。