博物馆摄影系列——Photoshop消除透视及制作灰度背景

- 2013年09月8日

按 ‘ 2013年09月 ’ 归档

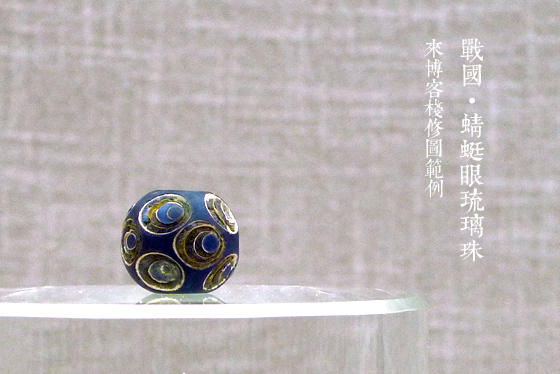

战国·蜻蜓眼琉璃珠

题图的这颗蜻蜓眼不算十分出彩,但是,假如你知道照片本来是右边这种样子,可能就会同意这篇文章的标题了——千万不要放弃治疗。

可以想象,当读者老爷们看完今天这篇之后,会恍惚觉得,前几天看到的照片,通通都是后期修复的结果。所以我得说明一下,那些照片都是原片上图,只做了大小的调整,而没有改动色温、明暗、背景。我一个挨踢民工,修图也没人看。所以如果是一拍就对的照片,我就原图贴出来给大家看,拍出来太杂乱太丑的,就眼不见心不烦地藏硬盘上了,需要回忆细节时才拿出来看一眼。

现在来说说这颗蜻蜓眼是怎样花三分钟逆袭成女神的,我用的是最一般的Photoshop。到原文链接来点,有更好的大图效果。

人头盖骨杯·北大赛克勒考古与艺术博物馆

题图是一个人类的颅骨,如果你是端着单反扫瞄博物馆的人士,或许就面无表情心无波澜地、喀嚓——平移——喀嚓——平移地从它面前掠过了。

可是,如果你把相机暂放一边,亲眼细看这个颅骨和它的说明,就会读出一段惊悚内容。这是1957年在邯郸涧沟遗址出土的一件青年女性头骨。发掘人严文明先生注意到,头盖骨上从前额延伸到后枕的这条笔直的中轴线,是一道刀割痕,结合从眉弓经颞骨至枕后用钝器砍砸修整的痕迹,严先生认定这是一件头盖骨杯,这条笔直的刀割痕,为剥取头皮时留下的。由此证明在四千年以前,我国北方存在剥人头皮并制作头盖骨炊器的习俗。

对不起,这个开场白可能吓着观众了,但请相信我的心还是忠厚、仗义、纯洁的……在《为什么要拍博物馆》一章我们说过三个渐进的目标:把展品拍清楚、拍得美、拍出故事来。即使纯粹从摄影的角度出发,一个故事也可以让照片生色百倍。“博物馆扫描仪”不是我们的目标。

毗瓦巴·首都博物馆

摄影@柳叶氘

同时实现清楚、美、有故事,还是很难的,我见过的博物馆照片里,@柳叶氘童鞋利用展厅灯光拍摄的大成就者毗瓦巴,同时具足这三个要素,是难以超越的精品。

这张照片,在国家博物馆转发的《炫而不眩》下集里被引用。毗瓦巴以手指天的姿态,是他被酒家催酒钱时,指着太阳说“等太阳落山就埋单”的情景,他这游舞世间的一指,就把太阳定住了三天(以正常的作息时间算),让他喝光了全城的酒,最后还得城里的王侯替他付酒钱。

照片里的毗瓦巴,手指尖恰有一个“太阳”,这是摄影师完全读懂展品背后的故事后,巧妙运用展厅灯光构造的神来之笔。这样的作品拿出去,可以秒杀一百张无差别扫瞄的正面免冠无墨镜文物身份证。

下面我又要说点惊悚内容了……刚刚在微博上认识@博物致知童鞋时,她提到了一件人骨,可以用来“研究敌人的兵器”。当时我一听,脑中自动补全了一幅草船借箭的画面,只不是草人,而是个活的,被乱箭射得刺猬一般,嘴里只会喊韵母了。一瞬间不寒而栗,心想上古时期的人们真不厚道,为了研究敌人的兵器,把一大活人挑到竹竿顶上挨箭。她笑道,没那么毁三观,等你看到实物就晓得了。

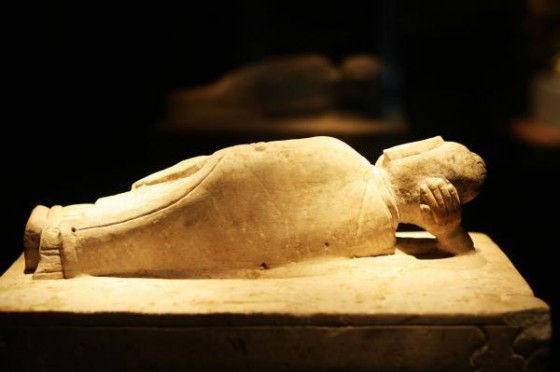

释迦牟尼涅槃像·首都博物馆

摄影@踏刃而行

前几天谈的,都是为了解决“如何把展品拍清楚?”,从装备和技术方面分享的硬道理,今天说的就是有关审美的内容了。艺术和审美是多样性的东东,所以,如果我在本章发表个人的审美见解,例如“某片比某片更美更有韵味”这种充满个人色彩的语言,读者老爷一定不要轻易相信或赞同。我所希望本文达到的目的,是启发大家,展品还能这么拍,还能那样拍,而不是把我低劣的审美眼光灌输到大家的头脑里去。

2005年5月我去卢浮宫,那时候是纯游客,怀着赶行程的心情,扫荡了一天。高人们看到这儿一定冷笑了:土鳖!一天逛完卢浮,是对她的侮辱!是的是的,我汗如雨下,所以我这不是又回来了么……2009年6月,我又有机会在巴黎出差一个月,这次就有大把时间了。除了周末之外,我还常趁下班后去一两个小时,每次只泡一个专题展厅:埃及、意大利绘画、希腊罗马雕塑。晚上的卢浮宫,人少且门票便宜,另外我还无意间发现,晚上可以遇到令人惊喜的美妙光影。

6月17日晚,安保们开始送客了,稀稀拉拉的观众顺着单向通道往外走,9点25分,路过阿耳忒弥斯时,我看到西沉的太阳从大窗户照射进来,月神身上洒满金色的光辉(下图),光影奇妙非凡,远非2005年扫馆的入狱档案型照片(左上)可比。

阿耳忒弥斯·卢浮宫

我们常常说、或听到别人说:摄影是光和影的艺术。在博物馆里,出于建筑条件和展品性质的原因,光影像卢浮宫这样有变化的不多。其实卢浮宫也不会随意让展品暴露在阳光下,只有石质文物才有此机会。大部分博物馆的展品布光是固定不变的,所以光影的变化就只有通过移动我们自己来获得。

猛击阅读全文

弥勒菩萨·首都博物馆

前一章,我们讨论了怎么克服黑暗和反光,努力把照片拍清楚。这一章,我们要细谈一种特殊情况:本来有机会拍好的照片,却被相机的错误判断搞砸了。

在《了解你的相机》一章的最末几段,我举了2009年7月日全食的例子来说明,当整个视野的平均亮度和主体的亮度差异极大时,眼睛和相机都会误判形势。相机最多毁几张照片,眼睛则可能永久失明。

很多朋友可能拿过自己的第一部数码相机拍月亮,还记得看到照片时的心情么?我的第一部数码相机是2001年买的索尼DSC-P1(右图),当时算是高端产品,也是不折不扣的傻瓜机。当我拿它拍月亮时,它嚓地一声开始拍了,然后我没听到结束的声音,狐疑地端了很久,手高举在空中抖啊晃啊……总算拍完了,一瞧照片,彩色花斑的背景上悬浮着一坨圆滚滚的白色重影……嗯,你打开任意一款绘画软件,先用黑色充满背景,再拿圆橡皮擦在中间位置随机涂抹几秒钟,就得到我拍的月亮照片了。

那时我是不折不扣的摄影盲,惊奇了很久。现在我知道这是掉到“曝光补偿”的话题里了。人眼和相机都是根据整个的视野的明暗程度来调节自己的摄影参数,而不在意主体的实际亮度。特别是照相机,它连什么是被摄主体都不知道,它追求的是一种“平均灰度18%”的感觉,这个数字是人眼感到最顺溜的照片平均值。在博物馆里,如果背景占据视野很大部分,并且和展品明暗有反差,相机就会努力照顾背景的感受,而忽略展品嘤嘤的抗议声。曝光补偿就是要纠正它这个思路(另有“点测光”功能也可以解决此问题,用法稍微复杂些,就不推荐给这个系列的读者了)。

猛击阅读全文

七牛虎耳青铜贮贝器·国家博物馆

剧情预告:在《器材的准备》一章里,我提到过一件一物三用的神器。在今天这篇里,它的用途将被揭晓。 😉 这一章也会分享铁手训练法。

现在我们站在博物馆里了,开始直面奇异甚至严苛的光线。在博物馆摄影,有两个主要的困难:黑暗的展厅和展柜玻璃的反光。

人眼是个很矫情的东西,在现场看展时,它会开启自动修复功能,把被遮挡的部位补全,把杂乱的人群忽略,对环境既不觉得暗也不觉得乱;而到看照片时,它立刻开始挑剔在现场被忽略掉的东东:为神马这么黑?这么多杂光噪点色斑?背景里还有几个观众,一个还在抠鼻孔,啥时候拍进去的?肿马照片上还有自己的大脑袋在玻璃上的反光?

先试着解决黑暗问题。

博物馆有多种布光方式,有用自然光的,有用灯光的,用灯光者又大致有明暗两种风格。卢浮宫的意大利画廊和大多数雕塑厅、大英博物馆帕特农神庙厅和埃及厅,使用大窗户或半透明的拱顶提供柔化过的自然光。故宫博物院文华殿(陶瓷馆)和首都博物馆的佛像展厅都是黑暗的展厅,被小范围照亮的展品漂浮在空中一样。国家博物馆的古代中国厅的灯光算是半明不暗风格,展品照明和背景差别不大。下面六幅图,左、中、右分别代表亮、暗(且明暗对比强烈)、折衷版。暗到多暗才算暗呢?

在我的眼里,只要景物暗到逼着照相机慢过1/15秒的,或者升ISO上800的,都算黑暗。经验上,大部分博物馆都黑暗,其实这是必然的:展品——尤其是织物、纸张、竹木、毛皮、骨角、彩绘,大多怕光,所以博物馆用的灯大都是低能冷光,照度也有控制。在这样黑暗的环境里拍照,常有下图所示的三个典型症状:照片黑,照片糊,照片花,或者它们的任意组合。

照片黑的原因很直观,黑么。

照片糊,是因为很多相机一见博物馆这阵仗,立刻把光圈放大,同时把快门时间调长,以努力多看一会儿,来获得足够明亮的成像。快门时间延长了,可人手却在不停地抖,最后照片就一塌糊涂了。

照片花,是因为相机可能会很聪明地把感光度(ISO)调高,这样曝光时间就不用那么久了。我们在《了解你的相机》里知道,ISO调高之后,噪点就会升上去,过高的ISO结果会把照片弄花。

环境黑暗是改变不了的,相机的噪点水平也是改变不了的,可以改变的就只有缩短快门时间,以及避免相机抖动了。所以请依次考虑这些措施:

给国家博物馆写博物馆摄影系列教材的这几天,偶然想起了我的头两部数码相机。到书房里一翻,居然还在。

索尼的DSC-P1是我用过的第一部数码相机,2000年底买的。相机上的这些指标:3.3兆像素、90分钟电池时长、3倍光学变焦、6倍数字变焦,现在看起来挺可乐,当时却是很严肃的数字。那时的记忆棒水平也不高,就是右边这种,4兆8兆的。

还记得当时拿这个到天津拍五大道,看起来挺拉风,不过刚过20分钟,电池就没电了,说好的90分钟呢?后来一查,说是环境如果太冷,耗电量大是正常的。 😯

第一部相机算是被正常地技术淘汰,弃用时只有一个小毛病:镜头前的下眼皮合不上了。

第二部相机是尼康家的5700,2003年底买的。当时它在色影无忌论坛上是大明星,尤其是它的微距和浅景深,被无数老手们交口称赞——看看它这个巨大的镜头就知道了。

拿在手里用了一年半,出片效果真的很好,可惜好景不长,2005年5月就阵亡了。当时在贡嘎朗吉岭寺,它装在包里,不知怎么隔着包被拨到了开关,它就开机了,伸镜头时被包挡住去路,但它还是不屈不挠地伸啊伸,最后把齿轮崩断了。第二天到亚丁,没有相机可用了。 😯

照片里就是他大睁着眼、死不瞑目的样子。我去找尼康,尼康说:这个出了保修期;尼康说:哪儿买的回哪儿修;尼康说:不是设计缺陷。

所以后来几年,我把穷三代的事业交给了佳能来办。